Em meados do século XX, o brutalismo surgiu como resposta à necessidade urgente de reconstrução das cidades devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Mais do que um estilo, foi um manifesto arquitetônico que priorizava a funcionalidade e a honestidade sobre o uso dos materiais.

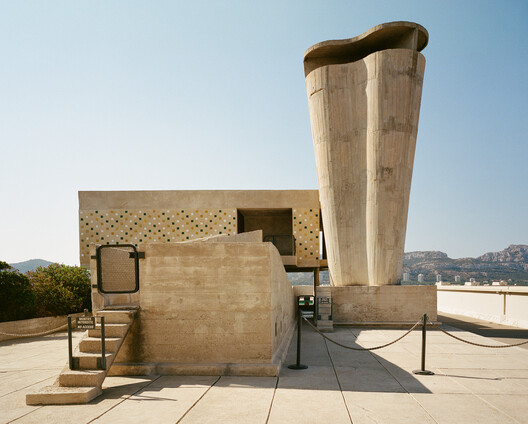

O nome vem do francês béton brut, ou “concreto bruto”, expressão utilizada para descrever o concreto sem acabamento, protagonista em projetos como a Unité d’Habitation (1952), em Marselha — obra pioneira do movimento projetada por Le Corbusier.

Unité d’Habitation – Foto: Gili Merin

Mas foi no Reino Unido, entre 1950 e 1960, que o termo brutalism ganhou força como linguagem arquitetônica. Os arquitetos Alison e Peter Smithson, considerados os pais do brutalismo britânico, valorizavam uma ética de honestidade construtiva: a arquitetura deveria revelar sua estrutura e expressar um compromisso social.

Fortemente ligado a ideais socialistas e democráticos, o brutalismo rompeu com o luxo e a ornamentação, sendo muito utilizado em projetos sociais, públicos e habitações coletivas. Suas formas monumentais e estruturas aparentes não eram meramente estéticas — carregavam também uma função política e, especialmente, social.

De Kenzo Tange, no Japão, a Marcel Breuer, nos Estados Unidos, o brutalismo foi reinterpretado de acordo com o contexto de cada país. No Brasil, foi representado por nomes como Paulo Mendes da Rocha, João Vilanova Artigas e Lina Bo Bardi, influenciando a arquitetura, o design e as artes até hoje.