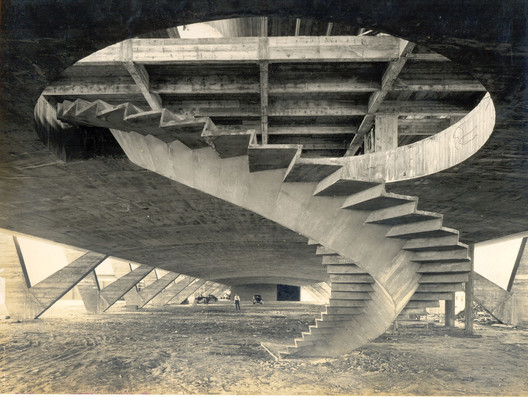

Novo MASP – Foto: metroarquitetos.com.br

Para além do concreto aparente e das estruturas grandiosas, o brutalismo nasceu para atender às necessidades de uma sociedade pós-guerra. Sua funcionalidade, materialidade e relevância trouxeram o movimento arquitetônico ao Brasil, onde foi interpretado por nomes como Lina Bo Bardi e Paulo Mendes da Rocha.

A Interiors conversou com Gustavo Cedroni, sócio do Metro Arquitetos desde 2007. O escritório de arquitetura, fundado por Martin Corullon em 2000, é um dos responsáveis por manter viva a herança do brutalismo brasileiro até os dias atuais. Confira a entrevista abaixo:

Por que você acha que o brutalismo deu certo no Brasil?

Bom, o brutalismo vem do movimento moderno da arquitetura. Ele é um movimento mais radical, digamos, que tem muito a ver com a materialidade e o modo de pensar da arquitetura em relação a uma época de pós-guerra, com uma intenção muito social da arquitetura de pensar projetos de grande porte — projetos que conseguiriam, mesmo que utopicamente, resolver as questões contemporâneas da época de pós-guerra, de um mundo precisando se reconstruir e construir habitações, grandes obras, grandes intervenções.

E acho que muito em relação à estética do brutalismo vem nesse sentido: é uma arquitetura bruta, que está muito vinculada à estrutura, às instalações, a um desenho de infraestrutura que é muito seco — não tem ornamento, não tem nenhum tipo de ‘brincadeira’ na arquitetura. Tudo é funcional, estritamente funcional, como uma questão urgente.

Acho que deu muito certo no Brasil, primeiro, por um contexto histórico. A Europa no pós-guerra estava um caos. Em compensação, aqui no Brasil e em outros países do ‘mundo novo’, havia um crescimento populacional gigantesco e muitas coisas a serem construídas, cidades inteiras novas. Então o movimento acabou sendo muito bem aplicado aqui no Brasil, muito mais do que na Europa, inclusive. O movimento veio de lá, mas aqui ele ganhou um território novo para ser experimentado.

E acho que tem uma questão também interessante, que é o concreto em si, o concreto armado. O Brasil nunca teve um desenvolvimento industrial na construção civil de fato, falando do uso do aço — que naquela época a Europa e os Estados Unidos já usavam bastante — por conta de um atraso mesmo da nossa indústria, o que também tem a ver com o ciclo todo da construção civil, da mão de obra, que no nosso caso é muito mais barata, uma pena que seja assim. Portanto, esse tipo de solução estrutural vingou muito bem aqui — um material barato e que requer uma mão de obra barata, o que aqui a gente tem e tinha em abundância.

Com isso, o mercado da construção civil brasileira se especializou muito em concreto armado. Niemeyer, a turma toda, calculistas, a indústria mesmo do concreto… Acho que a gente teve um desenvolvimento de ponta. Grandes obras que foram feitas aqui de concreto armado protendido eram casos de muito sucesso para o mundo também. A gente desenvolveu muito essa técnica aqui.

Quais elementos a gente pode observar em projetos brutalistas brasileiros?

De fato, o concreto é o grande protagonista que a gente vai ver em obras icônicas e colocado em técnicas muito boas, com engenheiros que sabiam fazer e lidar com esse tipo de material como ninguém.

Acho que outro aspecto interessante é a questão do clima. Esse movimento veio de países europeus, com um clima muito diferente do nosso. Então a gente vai ver obras que têm muitas áreas abertas, sem fechamento: varandas, elementos vazados, térreos livres. Muitos ambientes que não têm nenhum tipo de fechamento ou proteção climática são notórios aqui no Brasil. O Vão Livre do MASP, a FAU e o MAM do Rio de Janeiro são edifícios com uma grande estrutura e grandes áreas que não têm nenhum tipo de fechamento. Eu acho que isso é uma questão bem brasileira.

MAM Rio de Janeiro – Foto: Centro de Documentação e Pesquisa do MAM

O brutalismo precisa ser reinventado para continuar relevante?

Eu acho que a arquitetura brutalista é muito conhecida por essa estética do concreto aparente, mas ela é muito mais que isso. Ela, de fato, tem muitas questões por trás, como a falta de ornamentos, as estruturas serem a própria arquitetura, é tudo super aparente. São edifícios muito funcionais e racionais, com técnicas que, no fundo, são muito sustentáveis, em certo ponto. Não têm nenhum tipo de adereço, material, forro ou outros elementos para compor o edifício. Ele é bruto.

E, nesse sentido, eu acho que ele é muito contemporâneo e sustentável, porque são materiais, primeiro, que duram muito, e são edifícios atemporais, porque não têm o último design da moda. Isso está muito relacionado à geometria, à engenharia, ao desenho das vigas, às formas. São desenhos que não vêm a partir de um desejo formal de desenhar alguma coisa, mas vêm a partir de uma devolutiva, de uma questão estrutural — e isso é totalmente atemporal. Então, ele é atemporal no design e também perdura muito tempo, porque são edificações, na grande maioria das vezes, muito bem construídas.

Então, eu acho que isso é muito contemporâneo, e acho que sempre vai bem na paisagem, a depender do uso. E tem uma questão social também, que o programa desses edifícios também levava em consideração questões da população mais carente: unidades habitacionais bem feitas, mas para uma população de classe média; escolas, universidades, centros culturais. É muito difícil você ver um edifício brutalista que é um shopping center, para falar um absurdo, ou um edifício brutalista que é uma loja de luxo ou uma mansão, enfim.

Acho que, no fundo, tem essas questões que continuam muito contemporâneas: são edifícios que têm uma ligação com a cidade, têm uma responsabilidade social, têm uma intenção de se criar uma cidade para todos — o que eu acho bastante contemporâneo.

Como vocês enxergam a relação da Metro Arquitetos com o brutalismo?

Acho que os projetos aqui do escritório não têm só esse viés do concreto aparente, mas eles buscam esses outros ideais dos brutalistas. São edifícios muito técnicos, em que a forma está ligada à funcionalidade e que, portanto, economizam uma série de outros materiais.

E há muitos outros escritórios aqui no Brasil mantendo um pouco dessa escola. Sem dúvida nenhuma, a Lina Bo Bardi, o Paulo Mendes da Rocha, que são arquitetos — principalmente o Paulo Mendes da Rocha, com quem a gente trabalhou muitos anos e vários outros escritórios trabalharam também — que mantêm esses princípios de como projetar.

Acho que, muitas vezes, há uma adaptação em relação à escala porque é mais difícil você construir grandes edifícios hoje em dia nas cidades que a gente habita, está tudo muito construído. São edifícios que têm uma escala muito menor, lotes menores, terrenos menores. Mas, no fundo, a gente segue aplicando esses conceitos mais gerais dos brutalistas quando temos a oportunidade. Eu acho que tem muito a ver com sustentabilidade, com obras que são atemporais e que, portanto, vão permanecer muito tempo bem na paisagem, vão envelhecer super bem. São materiais que envelhecem bem e são um contraponto, uma oposição a essa arquitetura do mercado que é exatamente o contrário: tem sempre o material da vez, muitos revestimentos, uma arquitetura muito perene, que, depois de pouco tempo, fica ociosa ou fora da moda. No fundo, a gente mantém um pouco esses princípios — ou pelo menos tenta manter.