Por Silas Martí

O que são cem anos no eterno País do futuro? Quando rufam os tambores no centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, o que vem à mente passa longe da série de eventos no Theatro Municipal paulistano que tentava chocar sem chocar o establishment provinciano do que levaria ainda muito tempo a ser a metrópole locomotiva da América do Sul. A sensação então e depois e agora é a de estarmos celebrando mais um momento em que tudo mudou para ficar como está. Atravessamos o pântano de revoluções surdas que faz o Brasil dar voltas em espiral, talvez por não saber aonde ir.

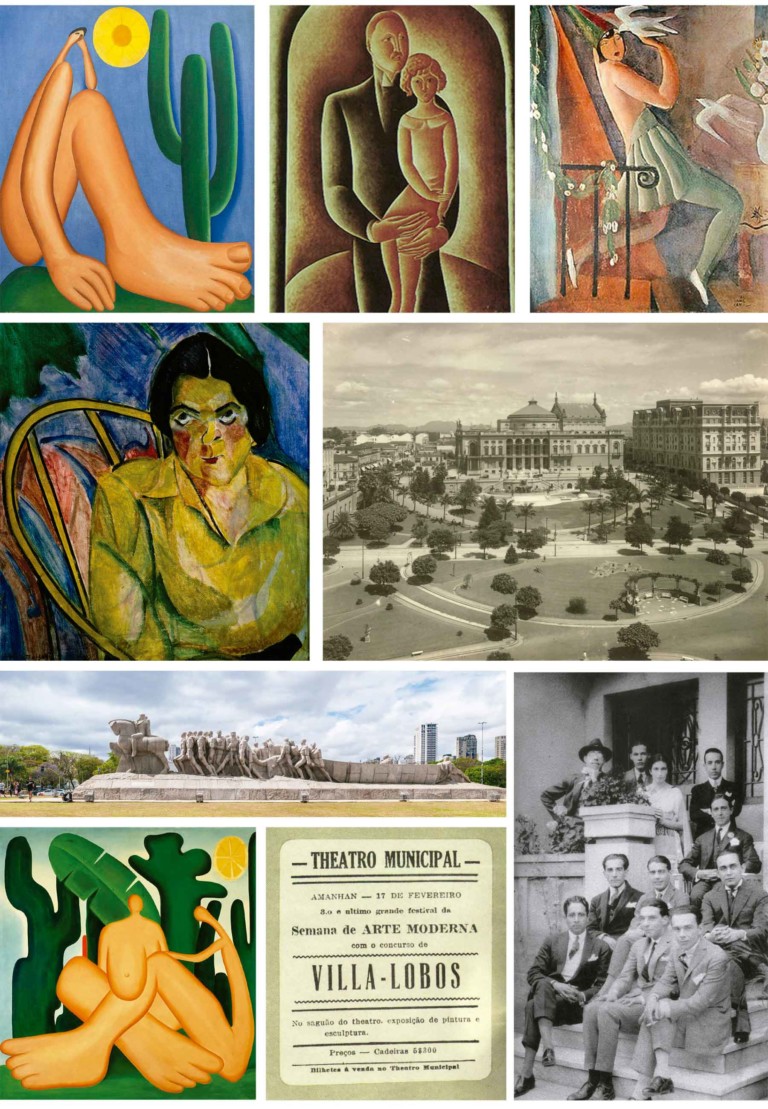

Na nossa cópia da Opéra de Paris, estavam dezenas de telas de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Graz, Vicente do Rego Monteiro, entre outros. O som era de Villa-Lobos. Nada era novo, mas parecia novo. A revolução de Malfatti, brilhante artista ofuscada por Tarsila do Amaral, que não estava na Semana, já datava de antes, para espanto e horror dos apegados à velha escola francesa transplantada para os trópicos. Seu “Homem das Sete Cores” talvez fosse um raro vislumbre de ousadia no meio de tantas telas ancoradas ainda firmes no impressionismo, no simbolismo, no art nouveau. Uma mulher que retratasse um homem nu, faiscante em tons de verde, amarelo, azul e lilás, já esboçava alguma bossa.

Quase duas décadas depois dos agitos da Semana, Stefan Zweig, o autor austríaco que veio a se matar no Brasil, descreveu o País como a terra do futuro. E, quase duas outras décadas depois, João Gilberto quis abortar nosso sentimento maior com “Chega de Saudade”, marco inaugural da bossa nova, o banquinho e o violão num Rio de Janeiro que logo perderia o posto de capital para o deslumbre de Brasília, os discos voadores a coroar o Congresso e as arcadas-âncora do Alvorada. O planalto era um delírio branco na vermelhidão do cerrado, um desejo de progresso nunca alcançado, ensaiado lá atrás na Semana de Arte Moderna, que de moderno tinha pouco -vale lembrar que àquela altura Marcel Duchamp já mostrara seu urinol em Nova York e os dadaístas ferviam em Zurique.

Oscar Niemeyer e Lucio Costa, aliás, estruturaram Brasília em cima de uma revisão do barroco, a herança colonial e escravocrata que faria do palácio do presidente uma releitura modernosa da casa-grande ante a senzala. Nosso modernismo, na contramão do moderno global, surgiu em parte dos calabouços, das trevas, o escuro aterrador das gravuras de Oswaldo Goeldi, o artista menos solar da era das grandes reviravoltas estéticas. O que não se deveria celebrar neste centenário é a inércia plástica da nação, estacionada no tempo.

Os urubus são habitués desse lugar, o presságio da decadência onde tudo ainda é construção e já parece ruína. O diagnóstico de Lévi-Strauss diante de uma babélica São Paulo, de favelas brotando à sombra dos casarões do café, ressurgiu nos versos de Caetano Veloso no despontar da tropicália. O monumento bem moderno no planalto central do País seria tão logo o destino de passeio dos pássaros negros entre os girassóis. Da mesma forma que na Bienal de São Paulo, no vão entre as rampas de Niemeyer, o artista Nuno Ramos criou um viveiro de urubus, os bichos pretos em contraste duríssimo com a alvura do pavilhão, o pesadelo dentro do sonho moderno.

O que todas essas revoluções têm em comum, a começar pela Semana de 22, é a tentativa fracassada de buscar o Brasil dentro do Brasil, traçar uma rota em direção ao mito fundador de um País que se formou quase que por milagre, a despeito da pilhagem da era colonial, da escravatura indecente, da ditadura militar, do horror que vivemos hoje. Se na ressaca da Semana, Tarsila, Oswald, Mário foram às cidades históricas mineiras, à Amazônia, Niemeyer deu as costas para o litoral na construção da capital do futuro, queimando etapas de civilização para erguer no planalto palácios com verniz alienígena.

Repetir essa estratégia parece ser a sina do País condenado ao moderno. Um sinal é o fato de agora, cem anos depois da Semana, vermos explodir uma nova figuração na pintura que em muito lembra o que faziam Di Cavalcanti, Portinari e outros no alvorecer do século passado – a diferença é que desta vez os corpos exóticos, dos retirantes ao lavrador de café, são retratados por artistas eles próprios pouco antes à margem do sistema. Levamos um século para escutar novas vozes.

*Silas Martí, jornalista e crítico de arte, é editor de Cultura do jornal Folha de S.Paulo